8 영남알프스 간월산 억새 - 빛과 바람의 노래

가을빛을 받은 억새들의 허연 꽃대가

물결처럼 쓸려갔다 쓸려온다.

바람이 불 때마다 은빛 물결은 갈빛과 어우러져

춤을 추는 듯 오르고 내린다.

산책을 하는 사람들이 밀려갔다 밀려온다.

빛은 산을 물들이면서 쏟아진다.

간월산 단풍이 형형색색으로 단장을 하는가 하면

한편으로 화장을 지우기도 한다.

영남알프스는 가지산(1241m)을 중심으로 운문산(1188m), 천황산(재약산: 1189m), 신불산(1159m), 영축산(1081m), 고헌산(1034m), 간월산(1069m) 등 1000m 이상의 능선이 유럽의 알프스를 닮았다고 해서 이르는 말이다. 영남알프스는 국내 으뜸가는 가을 산행지다.

그중에서도 간월재 억새 평원 33만㎡(약 10만평)에서 펼쳐지는 가을 풍광은 대한민국 최고의 억새 축제를 연출한다. 연간 1000만 명이 몰린다는 간월재 가는 길은 영축사에서 신불산을 거치는 억새바람길과 배내고개에서 간월산을 거쳐 내려오는 달오름길이 대표적이다.

그러나 초보자도 힘들이지 않고 오를 수 있는 곳은 등억온천단지 내 영남알프스 복합웰컴센터에서 시작하는 코스이다. 울주세계산악영화제가 열리는 복합웰컴센터는 관광안내소를 비롯해 산악구조센터, 영남알프스시네마, 인공암벽장이 있다.

이곳 등산로 입구에서 15분 정도를 가면 산행길 안내 표지판이 나온다. 여기서 곧장 가면 천천히 걸어도 2시간 정도면 간월재에 오른다. 왼쪽으로 접어들면 홍류폭포를 지나 신불산 칼바위 능선을 거쳐야 하는 험로이다.

나는 신불산 칼바위 공룡능선을 택했다. 굴참나무와 돌길 사이로 난 길을 20분쯤 오르니 첫 번째 암벽이 나타났다. 로프를 잡고 오른다. 옆에는 둘러가는 길이 있다. 두 번째 암벽 길을 오른다. 젊은이들은 단숨에 오르지만 나이 들면 숨을 조절하면서 가야 한다.

세 번째 암벽 길을 탄다. 뒤를 보면 안 된다. 점점 숨이 차오른다. 네 번째 암벽은 로프 줄 세 개가 길게 늘어진, 경사진 바위 길이다. 자만하면 사고가 난다. 다섯 번째 암벽 로프에 매달려 칼바위에 올라 땀을 닦으면서 나 자신을 자책했다. 나이 들면서 호기와 탐욕을 버려야 하는데 무모했다. 마지막 칼바위 길이다. 이제는 앞으로 나가기가 무서워진다.

줄과 바위를 붙들고 조금씩 발걸음을 옮긴다. 공포를 느끼면 위험하다. 조심하라고 까마귀 떼가 빙빙 돌면서 신호를 보낸다. 신불산 정상이다. 3시간이 넘게 걸렸다.

김밥을 먹고 차를 마신 후 산꼭대기 돌길을 따라 간월재로 향한다. 30분 정도 가니 붉고 노란 단풍, 주황과 갈색 나뭇잎에 둘러싸인 산등성이 절벽 바위와 나무 테크가 놓여있는 봉우리가 있다. 간월재 전체를 조망하기에 더없이 좋은 곳이다. 내려다보니 해발 900m 간월재가 온통 억새로 뒤덮였고, 사이사이에 나무 데크 탐방로가 보인다.

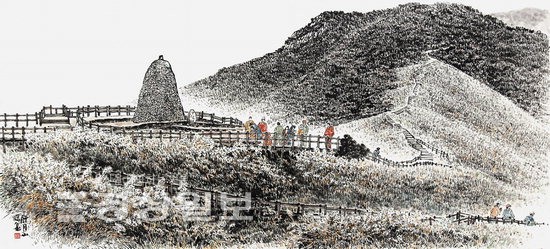

시멘트 길은 산에서 내려와 간월재를 가로질러 내려가고, 등산로는 억새밭을 지나 간월산으로 엉금엄금 기어오른다. 인공 돌탑 앞 휴게소 건물이 서쪽 건물과 50m 정도의 거리를 두고 서있다. 사람들의 안전과 편리를 위한 인공물이 자연과 함께 공존하면서 하모니를 이룬다. 평생 억새밭을 관람하는, 산 중턱 바위와 소나무의 풍광이 운치를 더한다.

가을빛을 받은 억새들의 허연 꽃대가 물결처럼 쓸려갔다 쓸려온다. 바람이 불 때마다 은빛 물결은 갈빛과 어우러져 춤을 추는 듯 오르고 내린다.

산책을 하는 사람들이 밀려갔다 밀려온다. 빛은 산을 물들이면서 쏟아진다. 간월산 단풍이 형형색색으로 단장을 하는가 하면 한편으로 화장을 지우기도 한다. 억새밭 곁 소나무 숲 군락이 갈맷빛을 더한다. 빛은 쏟아지면서 우리의 눈을 흔든다. 바람이 불고 사람들의 환호하는 목소리가 억새밭에서 솟아오른다.

간월재 억새는 빛이 선사하는 생명력과 바람이 주는 시련을 통해 우리에게 삶의 의의를 깨우쳐, 생기 회복을 주문한다. 마치 빛이 내리는 해변 묘지에서 발레리가 ‘바람이 분다, 살아야겠다’라고 읊었듯이, 나는 가을햇빛이 쏟아지는 간월재 억새밭에서 빠스쩨르나끄(‘닥터 지바고’를 쓴 작가)의 ‘사는 듯이 살아야 하며 끝까지 살아야 한다’를 외운다.

또한 간월재 억새는 빛과 바람의 노래를 합창한다. 그 노래는 인간의 삶을 고양시키며 희망의 길을 만들어 가라고 말한다. 마치 루쉰이 <고향>이란 소설에서 “희망이란 본래 있다고도 할 수 없고 없다고도 할 수 없다. 그것은 땅 위의 길과 같다. 본래 땅에는 길이 없었다. 가는 사람이 많아지면서 길이 되는 것이다”라고 한 것처럼. 그림= 최종국 한국화작가 글= 문영 시인·비평가

(이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.)